Wie Wolken entstehen - Wolkenbildung

Wolken bestehen aus winzigen Wassertropfen oder auch Eiskristallen, welche in der Luft schweben. Die einzelnen Elemente sind so klein, dass sie von Aufwinden am Himmel gehalten werden. Hierbei können wir grundsätzlich drei Arten von Bewölkung unterscheiden. Soweit sich Luftpakete durch Erwärmung vom Erdboden abheben und aufsteigen, führt dies zu sogenannten Quellwolken, sie werden auch als konvektive oder thermische Bewölkung bezeichnet. Wird die Luft hingegen bei Luftmassenfronten zum Aufsteigen gezwungen, entstehen Schichtwolken, ein sogenannter Stratus. Wolken können sich aber auch aufgrund der Umgebung und Geländeform zum Beispiel in den Bergen durch aufsteigende Luftmassen bilden. Durch den Wind wird die Luft gegen den Berg gedrückt und steigt dann hangaufwärts nach oben. Hier spricht man von orografisch gebildeten Wolken.

Um die Zusammenhänger besser verstehen zu können, beziehen wir uns in diesem Artikel auf die Erklärung zur Entstehung konvektiver Bewölkung. Nehmen wir einen schönen sonnigen Tag an, der Erdboden wird über die Sonneneinstrahlung erhitzt, was wiederum zu einer Erwärmung der darüber liegende Luftschicht führt. Diese Luftschicht wird stärker erwärmt als solche Luftschichten, die sich nicht direkt in Bodennähe befinden. Hier ist entscheidend zu verstehen, dass die Luft am Boden nicht durch die Sonnenstrahlen direkt, sondern durch die Rückstrahlung des Erdbodens erwärmt wird. Die jetzt warm gewordene Luft dehnt sich aus. Hierzu trägt der physikalische Effekt bei, dass sich die Moleküle in wärmer werdender Luft immer weiter auseinander bewegen und somit mehr Platz zwischen den Molekülen entsteht. Warme Luft besitzt daher eine niedrigere Dichte als kalte Luft, was in der letzten Konsequenz zu einem Aufsteigen des warmen Luftpaketes führt. Dabei bezeichnet die Luftdichte den Anteil an Masse in einem Kubikmeter Luft (kg/m³). Vereinfacht gesagt, drängen sich in dichter Luft mehr Elemente als in nicht so dichter Luft und damit ist mehr Masse je Einheit enthalten. Warme Luft ist daher, durch den geringeren Masseanteil, auch leichter als kalte Luft. Die Luftdichte ist primär abhängig von der Lufttemperatur und dem Luftdruck. Sekundär spielt die Luftfeuchte allerdings ebenfalls eine Rolle, da feuchte Luft wiederum leichter ist als trockene Luft. Je mehr Luftfeuchtigkeit also in der Luft herrscht, je geringer ist auch die Dichte.

Verfolgen wir jetzt weiter, was mit unserem aufsteigenden Luftpaket passiert. Es verliert während seiner vertikalen Bewegung nach oben an Wärmeenergie. Die Wärmeenergie gleicht den Energiebedarf aus, welcher durch die Expansion des Luftpaketes entsteht.

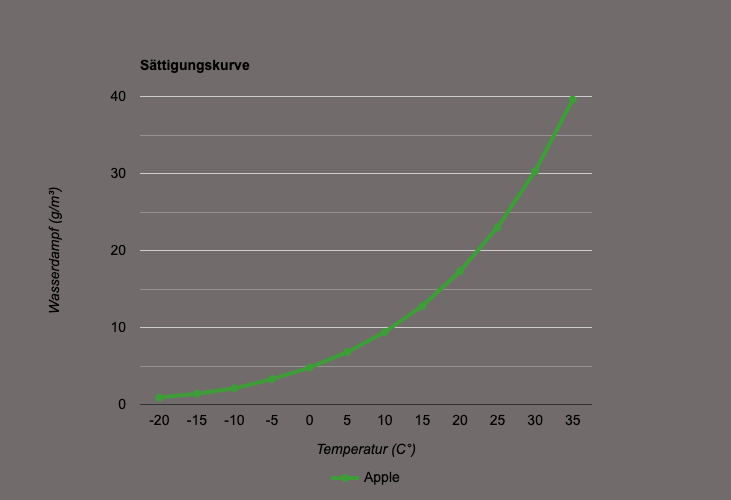

In dem hier beschriebenen Fall, eines aufsteigenden Luftpaketes, spricht man von einem trockenadiabatischen Vorgang. Dieser Vorgang beschreibt dabei das Auf- oder auch Absteigen, somit die vertikale Bewegung, von nicht vollständig gesättigter Luft. Zur Vervollständigung soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch einen feuchtadiabatsichen Vorgang gibt. Dieser spielt allerdings zur Darstellung dieses Beispiels keine weitere Rolle und wir gehen hierauf nicht weiter ein. Klären wir zunächst die Bedeutung der Sättigung in der Luft. Sie spielt eine entscheidende Rolle und ist letztlich der ausschlaggebende Faktor zur Wolkenbildung. Die Sättigung gibt Auskunft über die Luftfeuchtigkeit oder anders gesagt über den Wasserdampfgehalt in der Luft. Dabei ist Luft nur bis zu einem gewissen Punkt in der Lage, Wasserdampf aufzunehmen. Diese Aufnahmemengen kann für jede Lufttemperatur exakt bestimmt werden und liegen als physikalische Grundlage vor. (siehe Grafik)

(Grafik zeigt Verlauf der absoluten Sättigung)

Grundsätzlich gilt, dass Luft umso mehr Wasser aufnehmen kann, je wärmer sie ist. So ist Luft mit einer Temperatur von 10 C° in der Lage maximal 9,4 Gramm Wasser/m3 aufzunehmen. Die Eigenschaft der Wasseraufnahmefähigkeit verläuft allerdings nicht linear, sondern steigt überproportional an, je wärmer die Luft wird. Relativ betrachtet wäre unsere Luft mit 10 °C bei 9,4 Gramm Wasser/m3 zu 100 % gesättigt. Nehmen wir an, die Lufttemperatur liegt bei 20 °C, so wäre eine hundertprozentige Sättigung erst bei einem absoluten Wasserdampfgehalt von 17,3 Gramm/m3 erreicht. Würde dieses Luftpaket einen absoluten Wassergehalt von 9,4 Gramm Wasser/m3 enthalten, läge die relative Luftfeuchte bei rechnerisch 54,34 %.

Klären wir zunächst, wie Wasser in die Luft kommt. Zum einen durch Verdunstung, hier geht Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Dies muss übrigens nicht durch Kochen von Wasser erfolgen, sondern geschieht auch bereits bei Temperaturen weit unter dem Siedepunkt. Kleinste Wasserteilchen verlassen beim Verdunsten die Oberfläche des Wassers und treten als Dampf in die Luft ein. Erwähnt werden soll auch, dass zum anderen der Übergang von festem Wasser, in Form von Eis, ebenfalls in einen gasförmigen Zustand erfolgen kann. Diesen Vorgang nennt man Sublimation.

Gehen wir jetzt zurück zu unserem am Boden erwärmten Luftpaket, welches sich wie oben beschrieben beginnt, auszudehnen und dessen Dichte damit abnimmt. Es beginnt sich vom Boden abzuheben, dehnt sich weiter aus und steigt weiter nach oben. Durch den Hebevorgang verliert dieses, wie erörtert, Wärmeenergie und somit sinkt die Temperatur des Luftpaketes je weiter es nach oben steigt. Nehmen wir an, dass sich unser Luftpaket mit einer Temperatur von 20 °C vom Erdboden abgehoben hat. Da eine trockenadiabatischer Vorgang vorliegt, verliert das Luftpaket je 100 Meter Höhendifferenz exakt 1 °C. Die Veränderung der Temperatur bei vertikaler Bewegung eines Luftpaketes wird als Hebungsgradient bezeichnet. Der Verlauf dieses Hebungsgradienten bei einem trockenadiabatischen Vorgang ist linear, also immer exakt -1 °C je 100 Meter Höhengewinn und +1 °C je 100 Meter Höhenverlust eines Luftpaketes. In 1.000 Meter Höhe über Grund hat unser Luftpaket somit noch eine Temperatur von 10 °C. Die Berechnung hierzu ist einfach. Je 100 Meter verliert das Luftpaket 1 °C und somit bei 1.000 Meter Höhe insgesamt 10 °C. Ziehen wir diese 10 °C von den 20 °C ab, erhalten wir 10 °C Lufttemperatur in 1.000 Meter Höhe.

Nehmen wir weiter an, dass unser Luftpaket am Boden eine relative Luftfeuchte von 54 % am Boden hatte. Die maximale Wasseraufnahmefähigkeit des 20 °C warmen Luftpaketes liegt bei 17,3 Gramm/m3. Der Wasserdampfgehalt beträgt damit 9,4 Gramm/m3 (54 % von 17,3 Gramm/m³). Nachdem unser Luftpaket immer weiter an Höhe gewinnt, währenddessen aber kein Wasser verliert, steigt somit die relative Luftfeuchtigkeit stetig an, denn mit jeder Temperatursenkung kann das Luftpaket weniger Wasserdampf gesamt aufnehmen. Wie wir wissen, liegt bei 10 °C eine absolute Wasseraufnahmefähigkeit von 9,4 Gramm/m3 vor. Wenn unser Luftpaket also so weit steigt, dass es auf eine Temperatur von 10 °C abgekühlt ist, liegt Sättigung vor oder anders ausgedrückt eine relative Luftfeuchte von 100 %. Dieser Punkt wird Taupunkt genannt. Steigt das Luftpaket jetzt weiter, kommt es zu einer Übersättigung und das Wasser „fällt“ aus. Diesen Vorgang nennt man Kondensation, bei der Wasserdampf von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand übergeht und damit seinen Aggregatzustand ändert. Zur Kondensation werden sogenannte Kondensationskerne benötigt, dies sind kleinste Partikel in der Luft, wie Schmutz oder Staub, an welche sich das ausfallende Wasser anheftet und somit winzig Wassertröpfchen entstehen lässt. Bei sehr niedriger Temperatur bilden sich anstelle von Wassertröpfchen Eiskristalle. Unsere Wolke ist entstanden.

Letztlich entstehen Wolken, dem Grunde nach, nachdem hier beschriebenen Prinzip. Einzig der Auslöser zur Hebung des Luftpaketes variiert und kann, wie eingangs erklärt, eben konvektiv, orografisch oder durch Aufgleitung mit Anhebung auf andere Luftschichten entstehen.

Verfasst von: